企業或創作者導入生成式 AI 後,普遍面臨一個困擾:產出速度明顯提升,但成效卻沒有隨之提高。文案寫得通順、排版精美、語氣專業——卻沒人點擊、沒人購買、沒人留言。

這並不是 AI 不夠強,而是產出的內容「與商業目的脫節」。

問題往往出在:任務描述不清,導致 AI 無法理解內容產出該服務的真實目標。

AI 不知道內容「要用來幹嘛」,自然無法寫出有轉換力的產出

大多數使用者仍習慣用一句話下指令,例如:「幫我寫篇介紹咖啡豆的文案」。這類描述只有任務類型,卻沒有提供角色背景、目標讀者與行動設計。

結果是,AI 提供的內容雖然正確,卻無法支援轉換。

為了讓 AI 寫出有價值的內容,關鍵不是再學更複雜的提示詞技巧,而是學會怎麼交代任務條件。

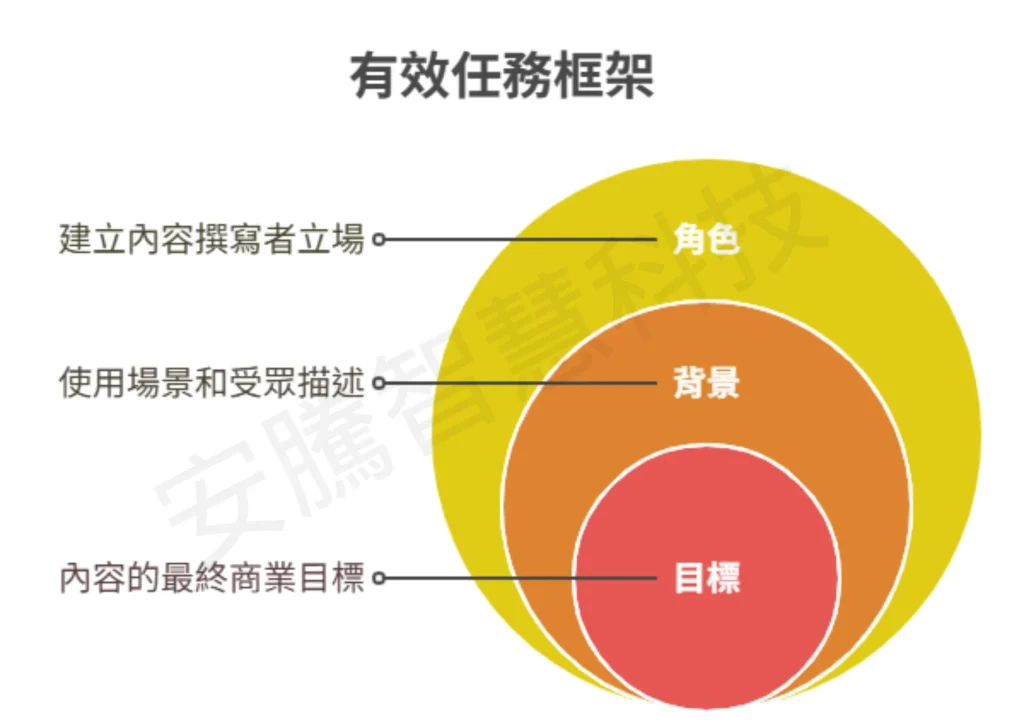

有效的任務框架,應包含三項基本元素:

- 指定角色(Role)

指明要用什麼立場來寫內容。是老師、顧問、文案寫手、分析師,不同身份代表不同表達邏輯與資訊角度。

範例:不是「寫咖啡豆文案」,而是「請以直效文案寫手的角色撰寫,語氣親切、具行動引導力」。

- 提供內容背景(Context)

描述使用場景與對象。告訴 AI 內容要寫給誰、他們具備什麼知識、在哪看到這篇內容。

範例:「目標客群是每天喝超商咖啡的上班族,對咖啡有興趣但預算有限,內容將發布於 Instagram。」

- 明確設定目標(Objective)

告知內容產出的商業任務。是為了引導點擊、獲得填單、提升收藏率,還是提升品牌認知?

範例:「這篇貼文的目的是引導用戶點擊領取試喝包,因此文末需加入具誘因的 CTA。」

這三項加總起來,才算是一份真正能幫助 AI 正確執行任務的說明。

不是單純「下指令」,而是提供足夠條件,讓 AI 判斷該產出怎樣的內容才有效。

進一步提升產出品質:加入交叉驗證與版本比較

當 AI 能產出基本內容後,下一步是讓它學會「對自己產出的內容提出質疑與比較」。

這不是花式玩法,而是確保產出對準目標的必要程序。

建議設計以下問句:

- 「請列出兩種不同角度的寫法,並說明哪一種更能吸引我們的目標客群」

- 「請模擬讀者可能對此文案產生的疑問,並提出補強方案」

- 「請挑出內容中說服力最弱的一段,重寫三種版本並說明差異」

這些提問設計會讓內容進入「判斷→重構」的循環,而不是一次性輸出就定稿。

結語:AI 的價值來自「合作模式」,而非「輸出量」

真正影響成效的,不是 AI 寫了什麼,而是它理解了什麼。當任務說明越具備結構、背景與目標導向,產出的品質與轉換率就越高。

AI 並不是無所不能的助理,而是需要管理的夥伴。管理的關鍵,不是更多的指令,而是更清楚的任務設計。

努力經營不如聰明變現。

加入【AI商學院】,每週分享 AI 實戰應用、指令設計範本與高品質內容流程,幫助創作者與企業主用 AI 寫出能帶來結果的內容 ➤點我加入