工具會用 ≠ 真的用得好,AI 時代需要的不是「使用者」,而是「駕馭者」

過去一年,AI 工具幾乎鋪天蓋地:ChatGPT、Suno、Notion AI、各種自動剪輯、數位分身、行銷腳本生成器,應有盡有。

這些工具越來越簡單上手,幾乎人人都可以「會用」。但問題是:

真正用出成果的,始終只有少數人。

那些「每天花10分鐘用 AI 卻做出年營收破百萬」的案例,跟一般人有什麼不同?

關鍵從來不是工具,而是使用方式與商業設計能力。

工具好用 ≠ 自然有效,真正關鍵是使用者的「策略框架」

以 AI 剪輯工具為例,它可以快速幫你:

- 加上字幕、配上轉場

- 自動生成腳本口播

- 將長文切成多條短影音素材

這些功能人人都會點,但實際能產生轉換效果的使用者,會做幾件額外的事:

- 在腳本中設計明確 CTA(呼籲行動)

- 將影片分發到不同平台,搭配各平台語氣優化文案

- 觀察數據,微調標題、片長與用詞

- 將影片內容整合進產品導購流程,連結到表單、商城或報名頁

也就是說,AI 工具只是引擎,操作它的方向盤、油門與地圖,才是使用者真正該負責的部分。

超級工具讓「差距」拉得更開,而不是更平均

AI 工具的初衷是幫助人變快、變強、變省力,但實際上也帶來了使用者素質的分化:

- 入門者用 AI 解決的是「沒人力、沒時間」的問題

- 進階者用 AI 建立的是「內容產線、自動化漏斗、標準流程」

- 領先者用 AI 撬動的是「品牌放大、市場擴張與利潤槓桿」

換句話說:

一樣是 ChatGPT,有人拿來寫週報,有人拿來做 10 萬報名頁,有人拿來優化年度營運計畫。

真正創造差距的不是 AI,而是「誰在用」。

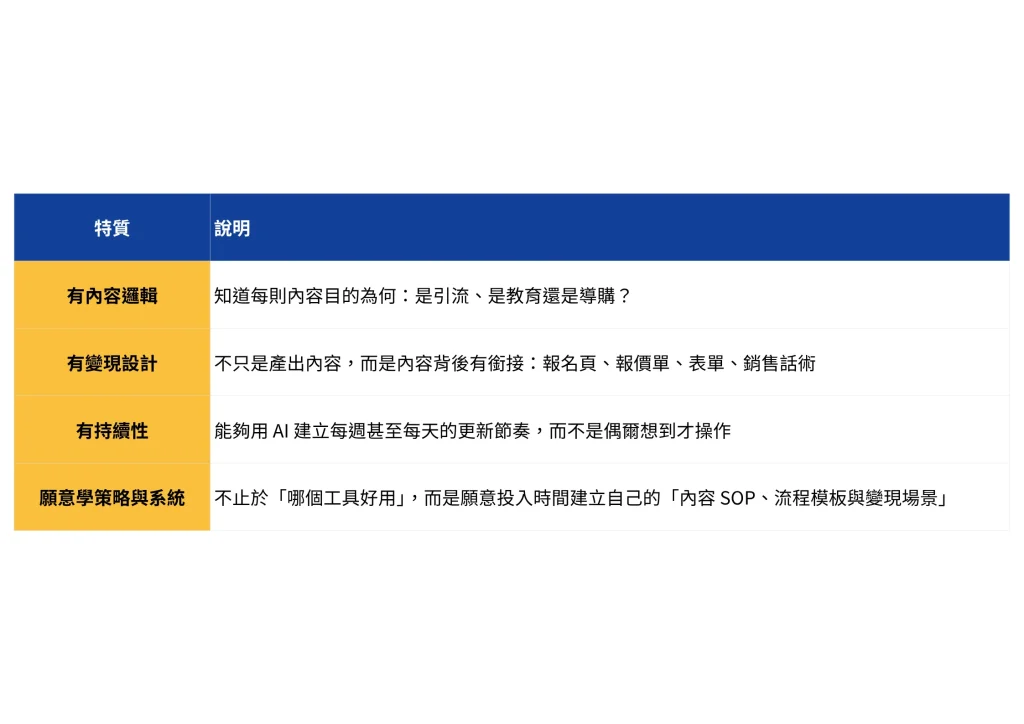

那些能用好 AI 的人,有哪些共通特徵?

根據我們觀察安騰課程與顧問輔導中的高成效用戶,有以下幾項特質:

這些人不是技術天才,而是把 AI 工具內化為「營運手段」的人。

結語:超級模型讓 AI「標準化」,但使用力才是最終差異化武器

AI 工具越來越標準化,誰都能取得類似的模型、語音、剪輯系統。但未來的關鍵是:

- 誰能整合工具,打造出穩定的內容產線與導流流程?

- 誰能將一支影片轉化為 10 個平台的曝光與 100 份名單?

- 誰能把每天的操作變成「不靠人、持續放大」的商業模型?

AI 工具越強,越需要強化使用者的操作思維、結構能力與策略視角。

努力經營不如聰明變現。

加入【AI商學院】,每週分享實戰案例、AI 行銷指令與趨勢應用,教你用 AI 提高效率、做好內容、加速營收成長 ➤點我加入